|

|

Amsterdam (13 luglio - 28 luglio 1981) |

Il mio secondo viaggio nella CEE: Amsterdam.

|

Premessa. La capitale dell'Olanda (in olandese Nederland) è Den Haag. Tuttavia, la città che io ho visitato è Amsterdam che è l'unica città della Comunità Economica Europea (CEE) che ha lo stesso nome in tutte le sue lingue. Strano ma vero. La stessa Roma in inglese e in francese cambia il nome in Rome; mentre in tedesco diventa addirittura Rom. Ebbene, Amsterdam è la mia seconda tappa del progetto "visita alle nove capitali della CEE". Dopo Roma, capitale della Repubblica Italiana che è il mio paese di nascita, ho scelto Amsterdam perchè ho ricevuto l'invito di un amico a essere ospite a casa sua per due settimane. |

|||

|

|

Com'è noto la Comunità Economica Europea è nata ufficialmente il 1 gennaio del 1958 quando io ero un ragazzino. Fino al 1972 i paesi appartenenti alla CEE furono solo i sei Stati fondatori, che costruirono le basi del futuro dell'Europa Comune. Otto anni fa, nel 1973, vi aderirono i tre paesi della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca, allargandola a nove paesi in tutto. Il progetto che mi sono imposto di realizzare è quello di visitare tutte e nove le capitali dei paesi della CEE e qualora aumentassero la visita si protrarrà anche ai nuovi. Sono del parere che dopo questo allargamento altri Stati aderiranno alla Comunità, a cominciare da Spagna e Portogallo. Non credo però che aumenteranno molto. Tra paesi oltrecortina da una parte, dove vige peraltro la più stretta ortodossia comunista antioccidentale, e paesi cosiddetti "neutrali" dall'altro, sono poche le nazioni europee che potrebbero ancora entrarvi. Almeno, in my opinion. |

||

|

Ho già in mente l'ordine di visita di tutte le nove capitali delle nazioni della CEE. Roma innanzitutto, che ho già visitato in profondità in occasione del giubileo nell'estate del 1975. Adesso Amsterdam. Poi Londra e Parigi. Quindi Dublino e Copenaghen. A seguire Bonn e Città del Lussemburgo. Per ultima Bruxelles perchè vedo questa bella città come la capitale politica dell'Europa Unita. La cosa strana che mi viene in mente, pensando all'ordine delle visite, è che secondo quest'ordine le due capitali dell'Olanda e del Belgio, nonostante i due paesi siano limitrofi e confinanti, saranno da me visitate: una (Amsterdam) per prima e l'altra (Bruxelles) per ultima. Che stranezza. A proposito di EU faccio presente che posseggo una utilitaria, una Fiat 126, sulla quale ho incollato sul retro l'adesivo EU che mi qualifica come un europeista convinto che desidera vedere nel futuro l'Europa Unita. Il viaggio, nella stupenda capitale olandese, durerà ben quindici giorni. Non sono pochi. Si tratta di un tempo più che adeguato per vivere questa mia esperienza con completezza e all'insegna delle emozioni della mia prima visita all'estero in un paese del "profondo" nord europeo. La prima volta, dice un proverbio, non si scorda mai. E in effetti, credo che non dimenticherò mai questa esperienza di viaggio. Se si escludono le mie ripetute visite lampo a Lugano, nel Cantone della Svizzera Italiana, escursioni peraltro effettuate dalla mia residenza di lavoro in Lombardia, che non fanno testo, Amsterdam rappresenta una assoluta novità nel panorama dei viaggi e delle visite turistiche della mia vita. Non mi piacciono le frasi ad effetto ma in questo contesto mi sento di dire che il viaggio è un'esperienza di vita. In verità la mia scarsa conoscenza di viaggi mi induce a pensare che ciò che provo di piacevole nell'effettuare questo spostamento fisico della mia persona dall'Italia lo avrei provato lo stesso anche se la meta fosse stata differente. Per esempio a Londra o a Parigi o a Bonn, per non parlare di Bruxelles o delle rimanenti capitali della CEE. Il mondo è pieno di turisti che vanno e che vengono. Quelli che mancano sono i viaggiatori che vedono il viaggio non per la destinazione ma per ciò che faranno nella città di arrivo e per come impiegheranno il tempo disponibile. Io, lo dico subito, sono interessato a vedere "città e castelli", bellezze architettoniche, piazze, palazzi e monumenti che mostrino la bellezza realizzata da architetti e ingegneri e, soprattutto, musei di tutte le specie. Come insegnante di matematica e fisica sono interessato all'arte ma soprattutto alla scienza, alla scienza olandese in particolare e alla cultura di questo straordinario popolo. Il viaggio, penso, mi aiuterà a capire. Credo molto nell'idea di viaggiare, perchè le trasferte in un paese differente dal proprio, in cui si ha la possibilità di immergersi anche se temporaneamente nella cultura di un altro popolo, aiutano molto i viaggiatori a comprendere altre realtà, a conoscere altri punti di vista, altre modalità di approccio alla vita, differenti dai propri, per poter effettuare confronti e autocritiche che sicuramente possono migliorare gli scenari della vita di chi ha la fortuna di viaggiare e di vedere cose nuove. Amsterdam, lo dico subito, è una tappa importante di questo programma. E' una capitale di grande interesse, bella, piacevole, libera, interessante, attraversata dal fiume Amstel, e, fra le altre cose, è la più popolata capitale del famoso trio, chiamato Benelux, che tante volte nei giornali e nella televisione ho sentito nominare come l'insieme dei tre paesi Belgio, Olanda e Lussemburgo. La trasmissione televisiva "Giochi senza frontiere", condotta dai due bravissimi arbitri svizzeri Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi - che narra di gare dove ogni nazione partecipa con una diversa cittadina per ogni puntata - mi ha convinto da anni della straordinaria avventura che è la costruzione dell'Europa Unita fatta in pace, in una cornice di democrazia e di collaborazione tra tutti. Dopo due decine di secoli in cui gli europei si sono combattuti aspramente tra di loro, spesso fino allo stremo delle forze, con guerre, invasioni e vittime ripetute nel tempo, si rimane meravigliati dalle piacevoli sensazioni che si provano in una parte dell'Europa nello stare insieme in un progetto di amicizia e solidarietà. Questa in parole povere è la prima motivazione, per la verità banale e prevedibile, che mi viene in mente per giustificare le ragioni della mia visita ad Amsterdam. In verità ci sono motivi più seri e profondi per i quali mi sono mosso dall'Italia e venire qui nel "profondo" nord Europa a scoprire radici e tradizioni europee, cultura e senso della vita in un paese tollerante e democratico come l'Olanda, chiamata in verità Nederland, cioè Paesi Bassi. Com'è noto il paese non ha montagne e si sviluppa tutto in pianura. Anzi ci sono porzioni del paese che si trovano sotto il livello del mare, diciamo a -5 m e altri fino a -10 metri. Se si osserva con attenzione la cartina geografica dell'Olanda si notano alcuni particolari interessanti. In primo luogo la forma del territorio che assomiglia a un triangolo rettangolo, in cui il cateto orizzontale è segnato a sud dal confine con il Belgio; il cateto verticale è segnato a est dal confine con la Repubblica Federale Tedesca mentre l'ipotenusa segue, grosso modo, il profilo della costa lungo il Mare del nord. Ho sempre visto con simpatia questo paese. Cominciamo col dire che i mulini a vento, i papaveri, il formaggio con la crosta rossa, le birre Heineken e Amstel, i campioni di ciclismo su strada, le olandesine con gli zoccoletti fiorati mi sono sempre apparsi come potenti vettori pubblicitari di forza, di potenza ma anche di grazia. La mia forse sarà una lettura ingenua e semplicistica. Tuttavia questi simboli hanno rappresentato per me una immagine positiva di un popolo lavoratore e meritevole dei suoi successi. Non parliamo dei trasporti perchè invidio la vastissima rete di binari delle ferrovie, delle efficienti autostrade e dei pratici canali con i loro vaporetti e barconi che trasportano persone e merci. C'è un'altra ragione che tocca la dimensione della cultura e riguarda l'arte pittorica e la scienza. Non dico nulla di nuovo se ricordo tre nomi nel campo della pittura: Rembrandt, Vermeer e van Gogh. Straordinari nella loro diversità. In campo scientifico ricordo poi che se non ci fosse stata la calvinista Olanda nel '600 il nostro Galileo non avrebbe potuto stampare nè il "Dialogo sui massimi sistemi", nè i "Discorsi sui massimi sistemi". In pratica saremmo ancora al medioevo della scienza. Ricordo infine che uno dei motivi per cui ho deciso di fare questo viaggio è di visitare non solo musei di pittura ma, prima di tutto, musei di scienza. Ho già in programma visite approfondite a Leida e Utrecht. Ma di questo ne parleremo successivamente. L'Olanda non è sicuramente un grande paese dal punto di vista della sua estensione geografica. L'Italia è più grande di lei otto volte. Ma l'Olanda è sicuramente un grande paese per le capacità del suo popolo e per la caparbietà e l'ostinazione mostrate dai suoi abitanti che sono riusciti "a fermare" il mare mediante gigantesche dighe, chiuse, canali e lunghi tratti di mare (polder) asciugati artificialmente. Ma dove eccellono di più gli olandesi è nell'organizzazione e nei risultati che riescono a realizzare con concretezza e rara efficacia. Nel mondo della cultura filosofica, scientifica e dell'arte ricordiamo alcuni nomi di personalità olandesi per tutti: Erasmo da Rotterdam e Spinoza, Snell e Huygens, van der Waals e van't Hooft, Lorentz e Boerhaave, Rembrandt e Vermeer, Hals e Van Gogh, Jan Leeghwater ed Esher, Grozio e van Leeuwenhoek, per non parlare del francese Descartes che visse a Leida dal 1628 al 1649 : veri e propri giganti della cultura europea di cui l'Olanda può esserne fiera. Avremo modo di parlarne in modo più mirato in seguito. Adesso desidero rimarcare il concetto che la visita alla bella capitale del paese dei tulipani, dei mulini a vento e delle belle olandesine con gli zoccoli a punta come le fatine incantate, ha a che vedere con la mia curiosità a conoscere cultura, scienza e arte degli indigeni. Per quello che sarà possibile è mia intenzione visitare alcuni musei in tutto il paese (non solo Amsterdam, ma anche Leiden, Utrecht e se ci riesco Den Haag) e osservare molte delle bellezze artistiche e visive della città che è chiamata, lo ricordo, la "Venezia del Nord" per i suoi innumerevoli canali come nella città lagunare veneta. L'Europa non è, e difficilmente lo sarà, un paese federato come gli Stati Uniti d'America. Noi europei, a mio parere, non abbiamo né avremo mai una lingua comune, un sistema politico unico e la stessa moneta. Non parliamo poi di un esercito comune, che è una vera e propria chimera. Qui siamo passati in pochi decenni da due catastrofiche guerre mondiali avvenute tra molti di questi stessi paesi che adesso costituiscono l'ossatura della Comunità Europea, all'improvviso e speriamo definitivo "scoppio della pace" del dopoguerra. E' troppo presto e ancora molta acqua dovrà passare sotto i ponti prima di avere elementi forti in comune. Ma sperare non costa nulla e se le grandi figure della Comunità Europea - come Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Walter Hallstein, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul Henri Spaak, Altiero Spinelli e altri - hanno dato una linea di sviluppo ragionevole e concreta per raggiungere l'unità non solo economica vuol dire che si può e si deve tentare di conseguire l'obiettivo dell'unificazione politica del continente Europa. Pertanto, anche se non avremo l'Unione Federale degli Stati d'Europa, possiamo fare molto lo stesso; possiamo fare in modo che i futuri cittadini dell'Europa non conoscano mai le brutture delle guerre e le barriere geopolitiche e, viceversa, comprendano la bellezza della pace, tutti insieme, con la massima libertà di viaggiare e lavorare in tutti i posti del nostro continente. Questa in sintesi è la premessa alla mia seconda tappa nelle capitali della Comunità Europea dopo la prima, quella di Roma, avvenuta sei anni fa. |

|||

|

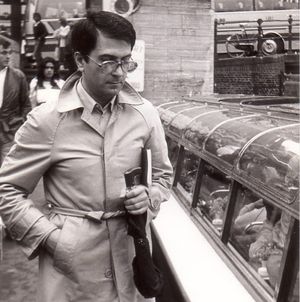

Primo giorno. Partiamo subito dal viaggio di andata che avviene con un volo Alitalia da Milano Linate per Amsterdam Schiphol. Non ho molta pratica di voli aerei se non qualche breve esperienza tra città italiane. Pertanto sono preoccupato e avverto un po' di ansia per il volo a causa del fatto che viaggio da solo e non ho esperienze precedenti a cui riferirmi. Il viaggio ad Amsterdam inizia molti giorni prima della partenza vera e propria. Ho fatto la prenotazione del volo di andata e ritorno con una agenzia di viaggi a Sondrio, la città lombarda in cui risiedo attualmente per lavoro e ho avuto assicurazione che i tempi dei trasferimenti da casa (in Valtellina) all'aeroporto di Milano Linate saranno rispettati. Parto da Sondrio la mattina presto col treno per Milano Centrale su un treno diretto delle 6.05 per essere alla Stazione Centrale di Milano alle 8.35. Da qui prendo l'autobus per Milano Linate con una certa preoccupazione per la eventuale irregolarità degli orari di percorrenza e soprattutto di arrivo. Sono le 9,35. L'impiegata dell'agenzia viaggi mi ha assicurato che l'orario limite del check in è alle 11.00. Sono pertanto in anticipo, ma mi presento lo stesso al banco accettazione per sentirmi dire con mia grande meraviglia che se fossi arrivato trenta secondi più tardi avrei perduto l'aereo perchè considerato ritardatario. Infatti, l'orario limite per la partenza per Amsterdam è fissato per le 10.00 in punto. Perle di sudore mi scendono sulla fronte per lo scampato pericolo di rimanere a terra. Una intollerabile leggerezza dell'agente di viaggio valtellinese che ha fatto le prenotazioni stava per "mandare a monte" l'intera operazione. Arrivo di fretta con il fiatone, ultimo della lista, all'imbarco vero e proprio pensando al detto che "fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio". Penso che si tratti di una delle poche verità nel mondo dei viaggiatori che vivono in un aeroporto tra un check-in e l'altro. Questo increscioso incidente, credo, lo terrò sempre a mente nei miei prossimi sette viaggi nella CEE. In aereo il tempo non passa mai. Ho tanta paura del volo e la sola idea di trovarmi da solo senza un compagno di viaggio sopra le nuvole e senza il terreno "sotto i piedi" mi fa sentire male. Mio padre mi ha sempre detto che il mezzo di trasporto più sicuro è di tipo terrestre e di diffidare di quelli che si muovono nell'acqua e nell'aria. Dunque, poca confidenza con navi e aerei e massima fiducia nei treni. Penso che questo tipo di filosofia potesse andare bene molti anni fa. Adesso, la tecnologia ha fatto passi da gigante e non si dovrebbe avere più paura. Bisognerebbe. Ma è difficile non averla. Trascorro le due ore e mezzo di viaggio tra pensieri tragici di incidente aereo e immagini di disastro con atterraggio impossibile di fortuna su una pista impraticabile. Penso alla piacevole sensazione di come si viaggia sicuri e sereni sui treni a lunga percorrenza, magari in vagone letto di notte ma anche in una comoda cuccetta di uno scompartimento di 2a classe. Quante volte ho viaggiato sicuro e tranquillo sui treni a lunga percorrenza, di notte in cuccetta, lungo la direttrice Milano Centrale - Messina e ritorno. Quante volte mi sono sorpreso a pensare come era bello riposare l'intera notte in cuccetta mentre il treno viaggiava di notte lungo l'intero percorso dal sud al nord Italia e viceversa. Due sostantivi per racchiudere tutto il senso di un viaggio in treno: la bellezza delle ferrovie e la poesia dei treni. Quei fischi del treno nella notte, il rullio delle ruote metalliche sui binari e le luci dal finestrino di qualche paesino di notte in cui la gente dorme hanno sempre procurato nel mio immaginario una sensazione romantica di bellezza della vita e di grandi aspettative nel futuro. Chi non ricorda il lungo elenco di romanzi, film, quadri, persino canzoni che hanno come elemento scenico la ferrovia e i binari in cui il treno è forza simbolica straordinaria? E poi le magnifiche sensazioni della "sosta" sul traghetto da Villa S. Giovanni a Messina, ovvero dalla Calabria alla Sicilia, che collega le due sponde dello Stretto in grado di coniugare treno e nave, terra e mare, dinamismo e avventura, velocità e progresso? Non esiste siciliano che non associ al concetto di ritorno, nei cari luoghi della nascita e della propria fanciullezza, il ricordo del ruolo che svolge il “ferryboat” nell'immaginario della sua terra natia. Non si tratta di un semplice collegamento fisico con i luoghi della propria infanzia. In esso c’è molto di metaforico e il senso di una intera vita si può dire che si possa racchiudere nelle fortissime sensazioni dell’emigrante che parte o che ritorna dalla Sicilia, con i profumi intensi del mare dello Stretto e degli arancini di riso che si mangiano sulla nave. Le immagini del porto siciliano e delle sue case che si avvicinano sempre di più, o, nel caso inverso, che si allontanano decisamente verso un orizzonte che lascia tutti in preda a una straziante nostalgia e solitudine, costituiscono un elemento inscindibile nel dare “senso” al viaggio di colui che è costretto ad emigrare che parte ma non sa quando ritorna, che si allontana ma non sa quando rientra. Partenza, viaggio, arrivo, lontananza, struggente nostalgia, desiderio dei cari luoghi vissuti da bambino, immagini e memorie d'infanzia. Sono questi i pensieri in cui mi trovo immerso durante il volo quando il comandante avverte che stiamo atterrando. Fortunatamente non è successo nulla e l'aereo atterra "piacevolmente" sulla pista dell'aeroporto del luchthaven Amsterdam Schiphol, posto a sud ovest della capitale, con i freni tirati e il "piacevole" suono sviluppato dall'attrito tra ruote e asfalto della pista. Solo adesso posso affermare di aver fatto un "buon viaggio", allontanando l'idea che ci sarà un bis tra quindici giorni per il volo di ritorno a Milano Linate. Tuttavia, a questo "intoppo" ci penserò al momento giusto, fra quindici giorni. Adesso voglio godermi la vacanza e le novità. Dopo l'atterraggio seguo la colonna di passeggeri verso il box del controllo passaporti. All'uscita mi aspetta un caro amico col quale ho diviso tanti anni della mia infanzia, che è venuto a prendermi per portarmi a casa sua, dove vive con la moglie olandese. Entriamo nella stazione ferroviaria dell'aeroporto Schiphol e aspettiamo il treno per Amsterdam. La stazione è bella, nuova e pulita. Sembra di essere a una fermata di qualche nuova fermata di metropolitana. Da una parte e dall'altra del binario ci sono delle colonne colorate con i classici colori nazionali dell'arancione e del giallo. Senza ombra di dubbio sento di trovarmi mille miglia lontano dall'Italia. Lungo il percorso di viaggio dall'aeroporto per il centro città osservo alcuni sorprendenti e inusuali elementi architettonici dell spazio circostante. Arrivo a casa, nella centralissima Vijzelgracht 33b, a poche centinaia di metri dalla trafficata Stadhouderskade e in posizione intermedia tra il canale Prisengracht e l'altro canale più esterno Lijnbaansgracht. L'abitazione è una tipica e tradizionale casa di un paese del nord Europa che dista poche decine di metri dal museo Van Loon, in Keizersgracht 67 e, soprattutto, a poche centinaia di metri dal famosissimo Rijksmuseum, sito in Jan Luijkenstraat 1, al di là del canale Lijnbaansgracht. Si presenta in verticale su due piani, con una mansarda al terzo e ultimo piano, interamente occupata da un solo grande stanzone, come lo sono le classiche abitazioni del secolo scorso che si sviluppano in altezza, in mezzo ad altre case simili a fianco. Queste costruzioni presentano una facciata importante che dà sulla strada principale, con ampie vetrate sulle stanze centrali, impilate in verticale l'una sull'altra con una stretta e ripida scala interna interrotta da un solo pianerottolo che permette il collegamento tra le camere ai vari piani. |

|||

|

|||

|

Nel suo immaginario artistico mi ha visto come uno scrittore dell'Ottocento, seduto in una cameretta della Parigi dai tetti spioventi con il cielo azzurro. Per strana combinazione il soggetto dipinto mi rappresenta sia come soggetto, sia come luogo, perchè è stato dipinto proprio in una mansarda come quella che il padrone di casa mi ha gentilmente offerto come abitazione durante il mio soggiorno. Il padrone di casa vive ad Amsterdam da qualche anno con la moglie, ma la sua città di lavoro è Parigi, zona Montmartre, Rue Chappe. La sistemazione è di mio gradimento perchè mi permette di avere contemporaneamente libertà e riservatezza, autonomia e privacy nell'unica stanza all'ultimo piano dell'edificio che è forse l'unica camera indipendente della casa. In Olanda le finestre non hanno tapparelle o persiane come in Italia. C'è solo una semplice tenda per finestra che smorza l'intensità della luce, ma non la oscura completamente. Nella luterana Amsterdam e nell'intero paese del nord Europa non esistono le finestre con le serrande come nei paesi latini, dove si può fare buio totale ed essere sicuri di non essere osservati nelle proprie "cose". Quasi sempre ci sono delle tendine merlettate bianche alle finestre che danno un tocco di eleganza e una sensazione di pulizia e di raffinatezza. Al contrario in Italia, soprattutto al sud, si nota un certo modo trasandato di non curare i dettagli degli esterni delle abitazioni, come se ciò che conta non è l'immagine della casa vista dall'esterno nella sua interezza ma solo ciò che sta dentro: il resto è ininfluente. Il risultato è che si vedono, in maniera inelegante, una di seguito all'altra, case con i muri esterni incompleti, disordinati, con le pareti scrostate, incompiute, appena abbozzate, che danno una brutta impressione di degrado e trascuratezza. Questa concezione mi ha sempre colpito in negativo per il modo sciatto e inelegante del sud in contrapposizione a un nord più attento. Prendiamo per esempio tutte le regioni alpine, dove la cura per il dettaglio della casa e, soprattutto, degli esterni è addirittura ossessiva e maniacale. Tendine e merletti alle finestre, vasi di fiori con gerani dai colori mozzafiato presenti nei balconi o sporgenti dalle finestre, pareti esterne delle case che hanno avuto più attenzione e cure delle stanze interne, sono la norma. "Paese che vai, usanze che trovi" recita un vecchio proverbio. Ed è vero. Ricevo dai padroni di casa una copia della chiave del portoncino d'ingresso della casa e sono subito in strada a gustare la grossa novità dei 52° 21' di latitudine nord e 4° 52' di longitudine est. Siamo veramente in alta Europa, lontani dai 41° 53’ 24″ N gradi di latitudine nord di Roma. Lo stesso dicasi per la longitudine. Rispetto ai 12° 29’ 32″ E di Roma qui ci troviamo spostati verso ovest sul meridiano di quasi otto gradi, che sono tanti. Lo dimostra il fatto che la zona oraria è spostata di un'ora. In pratica fa buio con un'ora di ritardo. Note tecniche che sono piccoli dettagli in relazione alle sensazioni piacevoli che provo nell'osservare le strade, le case, il traffico e, qui vicino, un canale. Certo a Venezia è tutta un'altra cosa. E' vero. Per un italiano Venezia non è solo una città nella laguna nel Veneto e i canali non sono solo vie d'acqua. C'è tutto un immaginario collettivo, romantico, storico, linguistico, teatrale, socio-culturale che ruota sulla Venezia antica e la sua storia che condiziona e porta alla sua unicità. In verità dovremmo uscire da questo modo stereotipato sbagliato di vedere le cose perchè per esempio anche Amsterdam non scherza come bellezze architettoniche associate alle vie d'acqua. Il viaggiare è anche questo. Vedere cose che immaginavamo non potessero esistere, prendere atto della bellezza e della varietà del mondo che ci dovrebbe portare a una più adeguata e corretta relazione con la realtà che ci circonda e gli altri esseri umani. Le strade sono pulite e mi colpisce l'ordine delle cose. E poi le scritte delle insegne che vedo per la prima volta nella mia vita di persona sono piacevoli ancorché oscure nel loro significato semantico. Vedo molte finestre con i fiori e le tendine che ho descritto prima proprio come nella cittadina lombarda nella quale vivo e lavoro. Ci sono molti ciclisti per strada. Non sono abituato e devo fare attenzione perchè so che è vietato camminare lungo le piste ciclabili e le bici hanno la precedenza assoluta su tutti i mezzi di trasporto possibili e immaginabili. In Italia il tema delle piste ciclabili è praticamente uno sconosciuto perchè non ne ho mai viste in nessuna città. La gente è vestita in modo pratico e sportiva. Non vedo persone eleganti in strada segno che siamo nel vero centro di un paese luterano che bada all'essenziale e alla praticità della vita. Nel sud Italia si vedono molte persone eleganti in strada a bighellonare, che non lavorano e fanno i fannulloni. Qui invece si ribaltano i ruoli. La gente passa veloce e non ti guarda. In pratica son escluso da qualunque interesse. Eccellente prospettiva di vita ed esemplare modo di rispettare le persone e la privacy. Faccio una passeggiata veloce perchè ho fretta di andare in un supermercato per vedere com'è nella realtà e quali differenze possono esserci con uno analogo italiano. In verità non devo comprare nulla perchè questa sera sono invitato a cena dal padroni di casa e nei prossimi giorni sarò impegnato fuori casa a fare visite per vie e musei e penso che farò conoscenza di pasti cucinati da qualche ristorante indigeno. Mi muovo nella Vijzelgracht verso il centro e al primo incrocio giro a destra lungo la Prinsengracht che costeggia il canale omonimo. Come questa, ad Amsterdam, ci sono centinaia di strade che costeggiano i canali. Mi colpisce l'enorme quantità di barche più o meno piccole che sono ancorate nel canale. E' come se fossero delle auto posteggiate lungo la strada. Solo che invece di essere posteggiate sull'asfalto o su una carreggiata di pietre di porfido, adagiate come in un mosaico, sono legate a un anello lungo il canale. Una vera e assoluta novità per i miei occhi. Bella e originale. Non avevo mai visto una cosa del genere in vita mia. E poi i colori. Colori vivaci e stranissimi delle facciate delle case introvabili in Italia, ognuna per se, che vanno dal giallo senape all'indaco, dall'arancione al lilla. E poi vetrate di tutti i tipi con o senza tendine e, all'entrata, tante, tante scalette di pietra con mini-balaustra personalizzata e lampioncini variegati a produrre la sera fasci di luce originali. E un numero impressionante di biciclette posteggiate sul ciglio della strada. Una vera oasi di ordinatissimo modo di vivere. Un universo di piccole differenze che fa piacere osservare. Ritorno nella Vijzelgracht e trovo un supermercato. Entro per vedere com'è. Sono proprio curioso di vedere se segue il modello italiano. Ordinato e completo in tutte le aree. Mi incuriosisce la zona alimentare. Vedo il reparto ortofrutticolo completo di verdure e frutta di vario tipo. Ci sono delle banane e decido di prenderne due per mangiarle subito. Ma qui viene il bello, perchè non c'è alcun operatore ad aiutare i clienti. La cosa mi sembra strana. In Italia l'area è presidiata da un impiegato padrone della scenna che pesa e impacchetta. Decido di seguire, senza essere osservato, una signora per vedere come fa. Tutti i clienti sembrano muoversi a loro agio. Prendono un sacchetto di plastica e si mettono un guanto. Poi vanno a una bilancia digitando qualcosa che non capisco e ottengono uno scontrino da appiccicare al sacchetto. La lingua complica maledettamente le cose. Non riesco a capire il senso di tutto ciò. Non ho mai visto nulla di simile in un supermercato italiano. Desisto. E' troppo complicato. Mangerò un po' di frutta a casa. |

|||

| Secondo giorno. | |||

|

Chiariamo subito che Amsterdam ha una pluralità di mezzi di trasporto variegata e completa da fare invidia a tutte le capitali del mondo. Tuttavia è necessario chiarire che a mio parere il tram è il mezzo migliore e più pratico per spostarsi in città. Ci sono molte linee tramviarie per la città e buona parte di esse hanno come capolinea la Station Centraal chiamata Amsterdam Centraal, ovvero la stazione centrale. Fanno un percorso radiale, nel senso che si diramano come raggi da un centro, simili a una ruota di bicicletta, in tre direzioni: sud, est e ovest. A nord non è possibile perchè c'è il porto che si apre sul IJ-Buurtveer, ma volendo si possono prendere i vaporetti, come a Venezia per andare ad Amsterdam Noord. Visto che io non sono abituato a noleggiare biciclette come "mezzo di trasporto" vero e proprio e che non ho abitudine a prendere i taxi, la scelta si riduce a treni, autobus, metro e tram. I treni, lo dico subito, non sono come nella vicina Copenhagen dove praticamente sostituiscono la metro. Qui ad Amsterdam tranne la stazione centrale non ci sono altre fermate in città e poi costano tantissimo. Sono puntuali ma molto cari. Sarà un vero salasso spostarsi nei prossimi giorni tra Amsterdam e le città olandesi, per vedere musei e gallerie d'arte. Gli autobus sono poco pratici, perchè spesso sono costretti a fare giri strani che disorientano e che portano fuori dalle direttrici turistiche. La metro poi non so dove sia. Pertanto, il tram è d'obbligo ed è il primo mezzo che prendo per fare il mio primo viaggio in città. E subito ho avuto il primo "incidente" di percorso che ricorderò per la stranezza dell'evento e per l'incontrollata dinamica. Sul tram, vicino a me, dopo qualche fermata sale un non vedente, accompagnato da un cane. Improvvisamente il cane si mette ad abbaiare e morde il polpaccio di un signore che si trova vicino a me. Panico per l'accaduto. Avrebbe potuto morsicare me. Il tram si ferma e dopo alcuni momenti di imbarazzo, su suggerimento del conducente, decido di collaborare e accompagnare il signore che è stato morso, peraltro straniero anche lui, all'ospedale più vicino chiamato Juliana Ziekenhuis, un ospedale intitolato alla Regina Giuliana. Ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo e mi succede un fatto inverosimile, e cioè che quando siamo arrivati al pronto soccorso dell'ospedale abbiamo visto degli operai ch3e si muovevano alacremente perchè stavano effettuando, incredibile ma vero, il trasloco dell'ospedale con spostamenti di documenti, mobili e suppellettili sui camion di una ditta di trasporti. Non potendo lasciare solo l'«azzannato» ho dovuto darmi da fare per prendere informazioni dove accompagnare lo sfortunato signore nel nuovo ospedale. Tra richieste di informazioni e spostamenti vari siamo arrivati al pronto soccorso dopo più di un'ora. E rivoluzione nei tempi del programma della mattinata che prevedeva la visita al Rijksmuseum con una piacevole passeggiata li vicino centro con tappa all'American Cafè per un leggero spuntino di mezzogiorno. Pazienza; lo farò un altro giorno. Così dopo un po' sono andato a mangiare in un locale ebraico alcune pietanze speciali secondo il pasto Kosher. Sembra che il cibo di origine animale come la carne sia permesso solo se proveniente da animali cosiddetti puri. Non ci interessa qui approfondire la questione perchè è molto complicata. Sta di fatto che la macellazione prevede particolari restrizioni e la pietanza che in questo locale ho mangiato si chiama shawarma, comunemente preparata con carne di pecora. All'uscita entro in un piccolo pub, non so come si chiamino in olandese questi locali, e vedo gli avventori rigorosamente impiedi che bevevano come spugne birra Amstel. Ho trascorso una piacevole oretta osservando la gente e ascoltandola parlare. |

|||

| Terzo giorno. | ||

| Oggi voglio scuotermi di dosso l'abito del turista vacanziero e distratto e dedicarmi a una visita culturalmente e psicologicamente impegnativa e nello stesso tempo differente dalle altre. Ho bisogno però di assumere un atteggiamento di sobrietà perché l'evento lo pretende. La visita l'ho programmata da tempo. Oggi realizzerò questo mio desiderio. Sono in procinto di andare a visitare la casa che fu di Anna Frank (in tedesco il nome Anna muta in Anne) la sfortunata ragazza ebrea, autrice del celebre diario "Het Achterhuis" (tradotto in senso letterale significa 'il retro della casa'), pubblicato ad Amsterdam nel 1947 dal padre Otto Frank, unico superstite della famiglia. | ||

|

||

| Se non fosse perché non mi sono mai piaciute le iperboli oserei dire che è una specie di "Bibbia dei buoni sentimenti", un libro speciale che tutti da giovani dovrebbero leggere per conoscere e non dimenticare mai la sua storia, il suo esempio. In genere mi succede spesso che i libri più interessanti presentano alcune delle pagine più belle o all’inizio o alla fine. Nel caso del Diario di Anna Frank, a mio giudizio, le ultime pagine sono un capolavoro di narrativa. Le ha scritte il 1° agosto 1944, tre giorni prima che venisse arrestata dalla polizia tedesca e due mesi prima che finisse la guerra. Parla delle due Anne che convivono dentro di lei, una buona, l’altra sgradevole e meno buona. Sono righe di alta liricità che manifestano un cuore e un’anima di una purezza straordinaria che solo una ragazza come lei avrebbe potuto mostrare. Sono convinto che sarà dura vedere nel museo tutto ciò che mi ricorderà il suo Diario. Mi aspetto di vedere confermate, e sicuramente amplificate, le sensazioni che ho provato nel leggere il libro. Mi ricordo che nella prefazione dell'edizione italiana, Natalia Ginzburg definì il libro “un giornale di bordo di questa nave immobile nel centro di Amsterdam, che naufraga lentamente senza saperlo”. Eccellente ma inquietante definizione. Sono circa le 11 quando arrivo in Prisengracht 263. Trovo poche persone che visitano come me la casa-museo. Il luogo sembra anonimo. Non sembra neanche che lì ci sia un museo così importante. Le case vicine a quella che fu della famiglia Frank sono, al solito, tutte slanciate in verticale, con finestre a ripetizione, e sembrano tutte le stesse. All'occhio esperto di chi ci vive questa mia osservazione sembrerà banale e anche inadeguata. Ma a me, abituato a tutt'altra architettura cittadina com'è quella siciliana, sembrano uguali. Nel grigio del contesto architettonico le case sono tutte a tre piani, con facciate scure e con lievi differenze nelle finestre. Al cospetto dell'entrata sono un po’ emozionato. Pago il biglietto e salgo le scale, ardue e inclinate come al solito. Avendo letto il libro mi sono formato nella mente una immagine della casa che in un certo qual senso combacia con la realtà che osservo direttamente. Certo, vedere con i miei occhi il mondo segreto dell’autrice del Diario mi fa rabbrividire. Mi colpiscono gli ambienti angusti che incontro: il corridoio, le dimensioni delle porte, le scale ripide (ma questo lo sapevo già perché è lo stesso nella casa che abito), il forte odore del legno che circonda tutto l’interno, la libreria e l’ingresso del rifugio nascosto. Il panorama della casa è desolante. Tutto ciò che si vede ha l'aria di abbandono, di vecchio, di inutile. E' come se il tempo si fosse fermato per sempre. Le poche cose presenti sono di una semplicità che sembrano messe là apposta. Probabilmente, ciò che vedo non è l’originale ma non c’è molto da vedere. Ci sono alcune locandine che informano il visitatore. Nessuna in lingua italiana. Cerco di comprendere il significato in quelle scritte in inglese. Se ci si concentra un po’ è possibile fare una specie di viaggio nel tempo, a ritroso, e immaginare come doveva essere a quel tempo l’ambiente. C’è la scaletta che porta in soffitta e anche qui l’ambiente fa pensare alle ristrettezze di tutti i tipi. Terribile. Povera fanciulla che giornate ha dovuto trascorrere in questo luogo inospitale. La frase mi sembra retorica. Non si tratta del semplice fatto che per qualche giorno si vive male. Qui si tratta di venticinque mesi vissuti in modo tremendo e angosciante. Altro che. Mi viene voglia di andare via, di non guardare più nulla, di fuggire e dimenticare. Ma non si può. Nel frattempo sono arrivati alcuni visitatori. Devono essere tedeschi. Guardano insieme a me gli ambienti angusti. Non dicono una sola parola. Guardano e basta. A voler essere attenti al significato che svolge oggi la figura di Anna Frank potremmo dire che quel mattino del 4 agosto 1944 è il momento preciso in cui il dittatore Adolf Hitler viene sconfitto prima che dai cannoni (di russi e americani) dalla leggera penna di una giovane ebrea dal nome Anna. Non sembra vero ma la sensazione che provo a immaginare questa piccola verità è che questo pensiero non mi basta. Immaginare una adolescente che è costretta a vivere nascondendo tutto mi sembra una tortura più grave di quella della sua morte. Esco dal museo con un brutto stato d’animo. Mi sento giù. Percorro a piedi poche vie, la Westermarkt e la Raadhuisstraat. Non ho intenzione di rientrare a casa. Il tram può aspettare. Dopo le cose tremende che ho visto sento il bisogno di vedere altro. Mi devo distendere. Mi dirigo verso la Centraal Station. Forse andando là potrò cambiare umore. In fondo alla Raadhuisstraat c'è la piazza del Duomo di Amsterdam. Forse qui posso svagarmi un po', mi dico. La piazza davanti al Palazzo Reale si chiama Dam come il suffisso di Amsterdam. Penso all'origine del nome. Probabilmente sarà l'unione dei nomi del fiume "Amstel" e della piazza o diga "Dam". Ma così dovrebbe fare "Amsteldam", alla cinese. Mi ricordo sempre che i cinesi non sanno pronunciare la erre e la sostituiscono con una buffa e comica elle. Probabilmente si tratta di una piazza particolare che anticamente era vicinissima al fiume Amstel o a qualche diga che proteggeva l'abitato. Ma quale piazza o diga e in quale parte del fiume non lo so. Piano piano arrivo alle spalle del Dam dove in via Rokin vicino al Centro Diamanti (Amsterdam Diamond Center), c'è un'agenzia turistica che funge anche da ufficio informazione più vicino da casa mia. Chiedo una mappa tascabile con la quale posso vedere meglio la pianta della città. La mia guida è avara di piantine adeguate. Alla fine della via Rokin c'è un piccolo portico che sbuca direttamente nella Dam. Che spettacolo. Trovo davanti a me a poche decine di metri la stele bianca dell'obelisco che rappresenta il Monumento della Liberazione, tale e quale come se fossimo a Londra a Trafalgar Square vicino alla colonna di Nelson. Qui siamo nel cuore della città. Questo obelisco monolitico commemorativo è circondato alla base da un muro semicircolare e il suo colore chiaro mi ricordano i monumenti in travertino di stampo fascista a Roma. L'unica differenza è che questo ha la punta arrotondata mentre a Roma sono tutti appuntiti a forma piramidale. Sul lato sinistro della piazza c'è il Palazzo Reale e alla sua sinistra nell'angolo, c'è la Nieuwe Kerk. Che strana sensazione provo nell'osservare la piazza. Non la trovo per niente familiare. Non assomiglia a nessuna di quelle conosciute di Parigi, Londra, Madrid, Vienna, etc. La visione è molto bella ma la sento estranea. E' un peccato perchè ci sono tutti gli ingredienti per essere gradevole. Il fatto è che è maledettamente difficile vedere questa piazza nei servizi televisivi, cinematografici e anche nei periodici settimanali. Pertanto diventa estranea a che la vede per la prima volta. Il provincialismo italiano qui mostra uno dei lati peggiori del suo modo di essere. Manifesta una visione parziale e riduttiva dell'intera Europa che invece di diffonderla tutta e farne conoscere le bellezze di tutte le capitali fa vedere solo Parigi e Londra. Tutto il resto rimane escluso. Una folle corsa all'auto esclusione dalle belle cose europee. Pessima Rai e giornalisti limitati e interessati alle sole cose del proprio cortile. Dalla piazza prendo la Damrak che mi porta a nord est verso il porto dove si trova lo scalo ferroviario centrale. La Damrak è una strada abbastanza lunga e importante da permettere di poter osservare tanti dettagli interessanti della città. Dagli elementi architettonici alla miscela di sexy shop e trappole per turisti distribuiti in questo quartiere a luci rosse, tranquillo di giorno e animato la notte; dalle insegne accattivanti ai negozi di abbigliamento. Tutte cose piacevoli da vedere. Tanto piacevoli da avere la curiosità di vederci meglio. Davanti a un locale con delle vetrine attraverso il vetro vedo una donnina che mi fa cenno di avvicinarmi. Incuriosito mi avvicino per vedere meglio e osservo una scena da teatro dell'assurdo. Una donna di circa trent'anni in abiti succinti mi dice in inglese che desidera parlarmi e nel frattempo si mostra nella sua nudità tra un fare cinematografico di attrice ingenua e un modo di essere professionista di attrazioni erotiche. Con voce suadente e ostentata mi chiede di entrare da lei dalla porticina accanto. Fiuto il tentativo di esca e invece di entrare scappo via, preoccupato di avere superato il limite della gratuita visione. Se queste sono le famose donnine nude di Amsterdam e di Amburgo, dico tra me, finora non ho perso nulla vivendo nella bigotta e clericale Italia. E il pensiero vola a quando da ragazzo che era andato a studiare in città riuscivo ad entrare nei cinema, con la complicità di un gruppo di compagni di qualche anno più grandi di me e la accondiscendenza del cassiere e della maschera del locale, per vedere un film trasgressivo "vietato ai minori" di anni 14. Fu li che vidi, tra lo stupore, i film di Bergman e la serie dei documentari che svelavano il mondo del sesso e quello dietro le vetrine come qui ad Amsterdam. "Mondo cane", "Europa di notte", "Mondo di notte", etc., sono stati i primi tentativi di rappresentare la trasgressione, il sesso e l'erotismo attraverso una macchina cinematografica. E adesso io mi trovavo davanti a quel mondo che con tanta timidezza avevo scoperto durante la mia adolescenza. E' il grande gioco della vita. Nel frattempo arrivo alla Stationsplein (piazza della stazione) superando l'ultimo canale prima della piazza. Al di là dell'imponente edificio c'è la parte nord di Amsterdam con il suo veneziano CanalGrande, chiamato IJ-Buurtveer, che a sinistra porta direttamente nel Mare del Nord, mentre a destra si va nel Markermeer, il grande lago confinante verso nord con l'altro lago IJsselmeer prodotto da uno sbarramento di dighe con il Mare del Nord. Sul lato destro della stazione centrale vedo Sint Nicolaaskerk, la bella chiesa di S. Nicola con la sua oblunga cupola e i due torrioni centrali. La stazione è un magnifico edificio, ben curato nella sua architettura che sembra essere sprecato come frontale principale di una stazione ferroviaria, almeno nell'accezione che si dà in Italia di un luogo da frequentare velocemente sia in entrata, sia in uscita e subito dopo scappare via. Anni e anni di degrado delle stazioni ferroviarie in Italia ci hanno abituato purtroppo a considerare questi luoghi, un tempo prestigiosi, come luogo di sbandati e di barboni. Dunque, pochi soldi da investire negli edifici che li ospitano e zero investimenti per abbellimenti vari. Un errore colossale. Qui ad Amsterdam tutto è diverso e la bella e fine facciata dai colori vivaci lo dimostra. Troppo bello per essere una semplice entrata di una stazione dei treni. In Italia, tranne il bell'edificio della stazione centrale di Milano, è difficile trovare un palazzo così bello. Non parliamo poi di Roma Termini che sembra essere più una specie di capannone gigante con all'interno dei suq che un palazzo così ben curato e dai tratti artistici ed architettonici piacevolissimi come è la Centraal Station di Amsterdam. Non sembra neanche di entrare in una stazione ferroviaria. Da qualche parte ho letto che la Centraal Station è stata costruita dall'architetto olandese Petrus Josephus Hubertus Cuypers che ha costruito pensate il Rijksmuseum e alcune delle più belle chiese cattoliche presenti nella città del fiume Amstel. Lo stile è quello del Rinascimento olandese classico, monumentale, in cui predomina la cura del particolare. Compaiono ben quattro orologi stilizzati: due frontali e due laterali. Particolare curioso non mostrano la stessa ora. All'interno i binari sono come a Milano Centrale, distribuiti su tre padiglioni di dimensioni differenti. Visto che ci siamo parliamo del nome: Centraal Station. Il nome «Station» è chiaro nella sua semplice e comprensibile morfologia, con una forma ortografica molto vicina all'italiano «Stazione». Sull'aggettivo qualificativo Centraal avrei qualcosa da dire. Se fosse stato "Central" nulla da eccepire. Il raddoppio della vocale "a" dà l'idea di un termine tedesco, molto teutonico, un po' lontano dalle mie esperienze di latino mediterraneo. Penso alla varietà delle lingue europee. Ci sarebbe da rompersi il capo dalla difficoltà di comunicazione che esiste tra tutti questi popoli. Eppure a me sembra che è proprio la varietà il sale dell'Europa. Dove lo trovi un continente così unito sotto il profilo culturale, artistico, musicale ma molto diverso nell'architettura, nella lingua, nel clima e, perchè no, nell'arte culinaria? Certo per un italiano mangiare ad Amsterdam è una vera sofferenza. Ma non si può avere tutto nella vita. La stazione dei treni è sempre stata per me un luogo familiare e amico. Ho sempre trovato piacevole l'ambiente delle stazioni ferroviarie. Si trovano sempre cose interessanti. Edicole specializzate in stampe difficilmente rintracciabili altrove, come per esempio la stampa straniera; tabaccai che espongono pipe e tabacchi esotici; bar e rosticcerie che offrono a poco prezzo pietanze culinarie gustose e originali; gabinetti pubblici per i bisogni fisiologici; negozietti vari che hanno cose introvabili; e poi sale di aspetto, librerie e la grande sala centrale che porta ai binari di testa, dove si trova il grande tabellone degli orari delle partenze e degli arrivi. E gli annunci al microfono. "E' in partenza al binario 4 il treno per .... ". Quando ero studente alla scuola superiore rimanevo ore ad ascoltare gli annunci. E nel frattempo che il tabellone cambiava le righe delle caratteristiche di un treno - con il classico fruscio delle etichette di plastica, con le scritte in bianco su sfondo nero, che ruotavano una dopo l'altra velocemente modificando il numero, l'ora, la destinazione e il binario - mi affascinava l'improvviso fischio del treno che dava senso alla presenza fisica di tanta gente in quel luogo memorabile che è la stazione ferroviaria. E poi i viaggiatori in arrivo che velocemente camminavano verso l'uscita con o senza valige. Li vedi muoversi, sicuri di se, sottraendosi allo sguardo curioso di chi li osserva per balzare sul primo autobus, tram o taxi fermo che li sta aspettando. Bello. Ho sempre visto con interesse, e al tempo stesso con tranquillità, la vita di una stazione. La stessa presenza delle forze dell'ordine dava ai frequentatori sicurezza e serenità. Affascinante. Avevo completamente dimenticato le brutte sensazioni provate nel museo di Anna Frank e adesso mi sento bene. Entro nella stazione e mi guardo intorno. Nei prossimi giorni ho deciso di prendere il treno per andare a Leiden e a Utrecht per vedere alcuni musei scientifici che mi interessano molto per motivi di lavoro. E visto che non parlavo una sola parola di olandese ho in mente di vedere da vicino come mi dovrò comportare al cospetto dell'impiegato allo sportello per acquistare i biglietti. Mi metto in fila alla biglietteria e cerco di ascoltare bene cosa dicono i viaggiatori allo sportello. Dopo una breve fila un signore straniero chiede in inglese di acquistare "one ticket for....". Benissimo mi dissi, anch'io lo chiederò in inglese. Stranamente ero talmente immerso nella realtà locale che non avevo pensato ad esprimermi in inglese. Tutto bene, mi dissi, tranne il fatto non marginale che i prezzi degli spostamenti in treno sono veramente considerevoli. | ||

|

Quarto giorno. Oggi visiterò il Museo Nazionale. E' forse la visita culturale più importante per chi desidera conoscere qualcosa di arte e pittura olandese. Il Rijksmuseum, è il più noto e importante museo dell'intera Olanda. Vale la pena essere sottoposti al salasso finanziario dovuto al prezzo del biglietto. Sono al corrente di alcune opere famose esposte in questo museo, come «La ronda di notte" e «La lezione di anatomia» di Rembrandt; l'«Autoritratto» di van Gogh, la «Ragazza con l'orecchino di perla» e la «Donna che versa il latte »di Vermeer. Sono qui per vedere anche il resto. La mia curiosità è forte. Infatti le emozioni che provo nel visitare le sale del museo sono intensissime. Ma la vista del quadro di Rembrandt che più suscita in me attenzione e pathos è "La ronda", in olandese De Nachtwacht. Su Rembrandt e la sua straordinaria opera che ho davanti a me posso solamente dire che "fa fermare gli orologi". Questo quadro fa venire la pelle d'oca a osservarlo con attenzione. Il sottotitolo è La compagnia del Capitano Frans Banning Cocq. Quei bagliori di luce sulle figure del Luogotenente e della ragazza, il rosso della fascia del Capitano e tanti altri tratti esaltano e sublimano questa opera. C'è veramente da rimanere stupiti dal genio rembrandtiano. Un po' meno con Vermeer e van Gogh. "Nella lussuria, fa' attenzione" di Jan Steen c'è di tutto. "Cristo nella tempesta sul mare di Galilea" del van Rijn colpisce e impressiona. Tre ore al Museo nazionale di Amsterdam non sono molte ma non sono neanche poche. Esco disorientato, contento, pieno di ricordi e assolutamente soddisfatto per le sensazioni che ho provato davanti a quei capolavori. E io che credevo che solo l'Italia potesse vantare grandi musei con grandi opere. Devo assolutamente ricredermi su questa questione di complesso di superiorità sbagliato degli italiani e passare decisamente all'idea "della complementarità". Ovvero, che l'Europa tutta contribuisce a valorizzare l'arte, le lettere, la scienza e la cultura. Da oggi non sarò più italocentrico, ma eurocentrico. I miei sensi mi hanno dimostrato che conoscere è spesso sinonimo di rivedere pregiudizi duri a morire. |

||

| Quinto giorno. Piove, il cielo è coperto e fa freddo. Meno male che ho portato un impermeabile. Ma non basta. Nonostante siamo a luglio inoltrato sembra di essere in inverno. Stesso clima, stessa atmosfera grigia. E poi la pioggia è sempre lì ad aspettarti, battente, implacabile e fredda. Il mio abbigliamento non è adeguato al clima che ho trovato. Non avrei mai creduto che nel mese di luglio potesse fare freddo fino a tal punto. Sotto l'impermeabile ho un maglioncino di cotone, la camicia con le maniche lunghe e una maglietta, sempre di cotone. Sono insufficienti e mi sento impotente a risolvere questo rebus. Se continua così dovrò entrare in un grande magazzino e rifare il guardaroba. Tuttavia, il mio portafoglio non è gonfio come quello dei mercanti olandesi e, quindi, devo andarci con i piedi di piombo nelle spese. E poi devo ancora vivere altri dieci giorni e i fiorini nel cambio con la lira sono sempre in quantità inadeguata e vengono divorati da un sistema economico molto più ricco di quello italiano. L'alternativa è di chiedere in prestito al mio amico una sua giacca invernale per proteggermi nelle successive giornate di visita alla città. In ogni caso oggi devo fare la gita sui canali in vaporetto. Parto in tram per il porto, alle spalle della Station Centraal. Ormai mi sono abituato al segni della lingua nederlandese e le doppie vocali non mi fanno più impressione. Nella tarda mattinata mi metto in moto e mi presento alla biglietteria dove c'è una coda di turisti che hanno avuto la mia stessa idea. Sono tutti vestiti pesanti, i furbacchioni. Si vede che io sono il solo ingenuo nell'abbigliamento. Mi seggo vicino al finestrino del vaporetto e trascorro un'ora e un quarto per i canali a vedere palazzi e ascoltare con la cuffia le spiegazioni di ciò che si vede. | ||

|

||

| Sesto giorno. Viaggio a Leida. Oggi vado a Leida, nella parte meridionale dell'Olanda. Leiden (o Leyden) in lingua olandese non è distante da Amsterdam. Se si divide grosso modo in cinque parti il percorso ferroviario Amsterdam-Rotterdam, ebbene Leida è a tre quinti e Den Haag (cioè l'Aia) a quattro quinti della distanza, mentre la città più vicina è Haarlem a poco più di un quinto della distanza totale, che è di circa 85 km. Tutte queste città si trovano approssimativamente lungo la direttrice nord-sud che costeggia il Mare del Nord. Utrecht, invece, è verso l'interno del paese, a sud-est. L'ipotetica retta che unisce Amsterdam a Utrecht passerebbe a metà tra le due capitali del Belgio (Bruxelles) e della RFT (Bonn) per toccare, più a sud, prima Liegi e successivamente Città del Lussemburgo. Queste, in sintesi, sono tutte le mie conoscenze geografiche pregresse e attuali del paese dei tulipani, che mi stanno aiutando a sapermi orientare in questo magnifico paese. E' mattina presto quando prendo il tram per Amsterdam Centraal. Devo fare il biglietto di andata e ritorno allo sportello della stazione. Viste le mie difficoltà linguistiche nel comunicare con gli indigeni ho un po' di ansia. Mi presento all'impiegato dietro il vetro e in un emozionato inglese dico che desidero comprare un biglietto di andata e ritorno. Contrariamente alle mie aspettative tutto fila liscio come l'olio, tranne il prezzo del biglietto che trovo essere esagerato, almeno relativamente ai prezzi che le ff.ss. italiane propongono in Italia. Non ho il tempo di fare il conto preciso da fiorini a lire che sono nel treno a saggiare la qualità del trasporto su binario delle ferrovie olandesi. Il treno parte in perfetto orario e dopo un po' vedo dal finestrino il classico paesaggio olandese, con qualche mulino a vento a ridosso di una fattoria. A me piace viaggiare in treno, mentre non posso soffrire i viaggi in autobus. Su questo tipo di trasporto potrei scrivere un intero romanzo di cose negative e ogni volta che debbo prendere questo mezzo di locomozione provo nausea. E poi l'autobus mi fa soffrire di cinetosi e di claustrofobia, perché non ci sono gli spazi adeguati che invece sono presenti nel treno. Non parliamo poi dell'aria inquinata e puzzolente dei gas di scarico prodotti dal motore dell'autobus: semplicemente insopportabile. Nei treni, invece, l'aria è pulitissima perché i treni di oggi sono elettrici e, pertanto, non puzzano né inquinano. Sull'autobus, altresì, non si può camminare, né andare in bagno, né girarsi con facilità nel sedile, né avere spazio tra se stessi e il passeggero seduto accanto. Insomma, si viaggia scomodi. In treno è tutta un'altra cosa. Si entra e si esce dallo scompartimento, si passeggia lungo il corridoio della carrozza ferroviaria, si vede tutto il panorama che scorre davanti agli occhi attraverso i comodi e pratici finestrini, si vede il paesaggio circostante con un'ampia visione che sfiora i 180°, non viene mai il "mal di movimento” tipico dei viaggi in 'autobus e, dulcis in fundo, è il mezzo più sicuro. Vi pare poco? Viaggiare in treno è comodo e riposante; in autobus all'arrivo si scende più stanchi di quando si è saliti. Succedeva così a me, tanti anni fa, quando da giovane studente che doveva partire dal paesello natio per andare in città a studiare ero costretto a ricorrere a questo unico genere di trasporto. Mi ricordo che per raggiungere il capoluogo di provincia dove studiavo dovevo partire la mattina alle cinque. Si, alle 5.00 in punto. E a tredici anni non era uno scherzo. Il fatto è che era necessario essere nella stazione degli autobus addirittura in anticipo, perché c'era il rischio o che l'autobus partisse leggermente prima o che ci si dovesse accontentare degli ultimi posti, che senza ombra di dubbio erano i peggiori. Dunque, era necessario trovarsi in anticipo, col buio pieni di sonno e in inverno anche infreddoliti, alla vecchia "corriera", così veniva chiamato l'autobus. Il mezzo che aspettava sotto la pensilina della autostazione aveva perennemente il motore acceso e il cattivo odore del combustibile (la cosiddetta "nafta") si spandeva tutto intorno e mi faceva star male. E siccome il viaggio durava tre ore e mezzo era necessario avere uno stomaco forte e un sistema di regolazione dell’equilibrio perfetto per non vomitare durante il tratto di percorso di montagna, pieno di tornanti e di curve a gomito che facevano venire la nausea. L’accorgimento che ho sviluppato in tanti viaggi in corriera si basava nel guardare sempre avanti e verso l’orizzonte e mai leggere un libro o una rivista. Mio padre, per aiutarmi a sopportare le difficoltà del viaggio, mi comprava le "caramelle alla menta" e mi consigliava di mangiarne qualcuna quando i sintomi delle vertigini e della nausea iniziavano a manifestarsi. Ma il sistema non funzionava quasi mai ed io ero sempre alle prese con un senso di malessere generale che ha marchiato tutti i miei viaggi da giovane in autobus. Non era infrequente poi che io pensassi ossessivamente con grande desiderio quando sarebbe finita quella tortura. E poi, il viaggio era un vero e proprio avvenimento. Si trattava non di un viaggio ma di una vera esperienza di vita per la quantità di eventi che si vedevano e per la numerosa gente che si incontrava. Adesso, invece, sono comodamente seduto su un treno, tutto di colore giallo e arancione, pulito e veloce, e i pensieri che mi passano per la mente sono proprio questi che producono in me tanta nostalgia. Ma ritorniamo a noi. Lungo il percorso ferroviario scivolano via le stazioni, piccole e grandi: Amsterdam Centraal, Sloterdijk, Haarlem, Heemstede-Aerden, Leiden Centraal. Haarlem mi colpisce più di tutte. Ma mi colpisce più di tutto il raddoppio della vocale presente in ogni parola che rappresenta una città: aa-ij-ee-uu. Haarlem è la stazione più importante. Le dimensioni e il flusso di viaggiatori lo dimostra in modo lampante. Penso a cosa vedrò all'arrivo a Leida e al motivo che mi ha indotto a muovermi dalla comoda Amsterdam. Dico subito che la mia visita alla città di Leida non è da considerare una vera e propria visita alla città. Direi piuttosto che si tratta di una gita "fuori porta". Una specie di mordi e fuggi. Lo scopo è quello di vedere un museo verso il quale nutro un particolare interesse professionale e un debito di riconoscenza. Sia chiaro che non ho alcuna intenzione di mettermi in cammino la mattina presto per tutto il giorno e girare «per strade e castelli». Pertanto, non prevedo di effettuare un tour de force, completo e pieno di iniziative volte a indagare turisticamente l'intera città. Piuttosto, un breve percorso veloce, per visitare con calma e attenzione il museo e lasciare traccia concreta di immagini e sensazioni nella mia memoria. Il nome del museo che visiterò tra poco è Rijksmuseum Boerhave. Mi rendo conto che questo nome non dirà molto ai lettori. Herman Boerhave fu un medico e chimico olandese, vissuto a cavallo tra il Seicento e il Settecento a Leida. E' degna di nota l'osservazione che il grande Samuel Johnson scrisse addirittura una biografia completa su Boerhave, a testimonianza della ottima qualità di scienziato che aveva il dott. Jonhnson di Boerhave. La ragione della visita a questo museo sta nel fatto che in questo edificio si trovano i più antichi strumenti e dispositivi elettrici del mondo che hanno fornito le basi alla scienza dell'Elettrostatica. Non voglio entrare nei dettagli della mia visita. Ricordo solo che qui, e solo qui, si possono vedere gli originali preziosi dei reperti che produssero molte conoscenze della scienza meccanica ed elettrostatica. Si tratta degli apparecchi di fisica del XVII-XVIII secolo, tra i quali c'è la famosa "bottiglia di Leida" prodotta da Pieter (Petrus) van Mosschenbroeck, pompe che producevano il vuoto, termometri costruiti da Fahrenheit, lenti e strumenti ottici di Huygens, un vecchio planetario dentro una scatola di vetro e appoggiato su un tavolo e, perla del museo, la ricostruzione di un laboratorio di alchimia del '500. Sono consapevole che ai più questo museo potrebbe sembrare una inutile "perdita di tempo". In realtà per chi lavora nel settore delle scienze empiriche si tratta invece di uno dei più rari momenti di piacevole esaltazione. Vedere in prima persona e "toccare con mano" questi antichi e preziosi strumenti è una esperienza unica. Scendo dal treno ed esco dalla stazione. C'è una slanciata torre quadrata con in alto un orologio sul padiglione d'uscita della stazione. Deve costituire un riferimento per i viaggiatori. La strada è lastricata con pietre ordinate, a pavè, e il marciapiede opposto è pavimentato con mattoni quadrati bianchi e grigi. Il museo non si trova distante dalla stazione ferroviaria. Anzi è abbastanza vicino. E' localizzato in Lange St. Agnieten Straat 10 a circa mezzo chilometro dalla Stationplein di Leiden Centraal. In pratica, dal piazzale della stazione ferroviaria si percorrono solo poche strade: Stations weg, Steenstraat e Haarlemstraatte. Vero è che quest'ultima è lunga più di un chilometro, ma dopo duecento metri circa si svolta in una strada laterale a sinistra e si arriva a destinazione. La strada che porta all'entrata del museo è stretta e breve, con i classici ciottoli per terra. Il portone è basso e antico incorniciato su una parete di mattoni. Mi ricorda quei portoni delle città venete: stesso colore, stessa forma, stessa atmosfera. Il tutto è sobrio, piacevolmente classico ed elegantemente antico. | ||

|

||

| All'uscita del museo, nonostante i miei espliciti propositi di "minima azione" espressi in precedenza avverto irresistibile il desiderio di effettuare una incursione nel centro storico. Ad appena duecento metri più a sud dal museo Boerhave trovo lo spettacolo del centro città. Ci sono la Pieterskerk, il bel palazzo che ospita il Rijksmuseum van Oudheden, l'Universiteit e l'imponente Basilica protestante Hooglandse, in perfetto stile gotico al 100% con il suo alto campanile a punta. A lato c'è la magnifica entrata dello Stadhuis (il municipio) di Leida con la imponente facciata a due piani e la bellissima doppia scalinata che immette nell'entrata del palazzo. Mi ricorda l'analoga entrata dell'Università Normale di Pisa. C'è anche il cosiddetto Burcht, una piccola fortezza a forma cilindrica. Certo Leida è bella, non c'è che dire. La vista di questi tesori architettonici mi rattrista un po' per la semplice ragione che sarà molto improbabile in futuro visitarle di nuovo, a piacimento. Se non fossi alloggiato in una abitazione privata ad Amsterdam mi verrebbe la voglia di trasferirmi qui in qualche alberghetto e fare di Leida la mia base turistica. Tra l'altro mi viene in mente che a Leida sono nati, tra i tanti, due grandi figure: il pittore Rembrandt van Rijn e il premio Nobel per la fisica Johannes Diderik van der Waals. Chissà in quali abitazioni. In questa prospettiva si potrebbe parlare di Leida come della città di pittori e fisici. Su questi due giganti olandesi della cultura mondiale si potrebbe parlare per ore. Pittura e termodinamica sarebbero i campi di riflessione. Su Rembrandt ho già detto sopra. Aggiungo che la "Ronda di notte" è stata dipinta da Rembrandt nel 1642. Pensate che è l'anno in cui morì Galileo e nacque Newton. Questa coincidenza non è straordinaria? Di van der Waals potrei citare l'equazione di stato dei gas reali e chiunque abbia studiato un po' di termodinamica saprebbe di cosa stiamo parlando. La visita alla bella Leida è terminata. Dopo il salasso del costo del biglietto voglio gustare a fondo il viaggio di ritorno in treno. Me lo merito. | ||

| Settimo giorno. Dopo l'abbuffata di musei e palazzi a Leida, oggi ho desiderio di camminare per le strade di Amsterdam. Prendo il tram per la torre campanaria di Muntplein, eretta nella vicina piazza Munttoren. Da qui voglio percorrere la Kalverstraat fino al Dam in modo tale da avere una visione più chiara della città secondo l'asse nord-sud. Per me che sono abituato a vedere solo architetture barocche e colori ocra essere qui, in un paese del nord Europa, che presenta esattamente il contrario di quello a cui sono abituato ha di spettacolo puro e straordinario. Certamente non dimenticherò facilmente questa bella visita alla città. Posso affermare senza tema di smentita che sono affamato di vedere ciò che desideravo osservare con i miei occhi. Mi colpiscono le forme delle facciate dei palazzi. Cammino fino al Dam e poi mi immergo nella Rokin risalendo verso casa. All'ora di pranzo trovo un caffè che mi permette di fare un breve spuntino. Il cameriere mi porta il menu che è scritto in olandese ma che in inglese. individuo nel menù la sola cosa che per me è possibile mangiare: un toast con prosciutto, formaggio e uovo: letteralmente "toast with ham, cheese and egg". La presenza dell'uovo mi crea qualche fastidio e con fare sicuro chiedo al cameriere di eliminarlo, cioè without egg e un bicchiere di birra Amstel. Il cameriere non capisce la mia richiesta e mi invita di nuovo a scegliere. Ripeto tutto come prima "senza l'uovo". Quando comprende che desidero il toast senza l'uovo si arrabbia. E' tutto irritato mi risponde dicendomi che io non potevo ordinare un qualche cosa non presente nel menu e che lui non poteva chiedere al cuoco di togliere l'uovo. Insomma, mi tira le orecchie per la richiesta poco ortodossa di cambiare il menù. Vista la piega che stava prendendo la situazione accetto la pietanza originale. Dopo un po', mi trovo davanti un piattone pieno di pezzi di uovo sodo con una quantità enorme di cetriolini all'agro che sommergevano un po' di prosciutto e una fetta di leerdammer. Mi chiedo se la cucina olandese non possa fare a meno delle fette di cetriolo, tra l'altro con un sapore che non ha nulla in comune con il cetriolo italiano. La sera a casa ho dovuto mangiare solo minestrina all'acqua per rimettere a posto il mio stomaco. | ||

| Ottavo giorno. Oggi è domenica ed è un giorno speciale. Lo è non tanto perché si dovrebbe andare a messa e riposarsi. No, oggi è un giorno speciale perché sono stato invitato a casa di una famiglia indigena, olandese doc, che è la famiglia di una sorella della mia padrona di casa dove attualmente abito ad Amsterdam. Sono convinto che si tratti di un gesto di grande generosità nei miei confronti, ma non posso escludere che ci sia anche la curiosità di conoscere il “clandestino mediterraneo” che attualmente occupa la soffitta della casa di un membro della famiglia e osservarlo con interesse antropologico. Fin dalle prime ore della mattina nell’abitazione c’è agitazione. Contrariamente agli altri giorni sento rumori al piano di sotto, dove abitano i padroni di casa. E’ necessario organizzarsi perché ad un’ora precisa dobbiamo raggiungere una casa di campagna isolata, a nord del paese e a decine di chilometri di distanza. E sembra che l’unico mezzo per raggiungerla sia la macchina. Sono un po’ preoccupato perché la giornata è grigia e umida e la pioggia continua a battere insistentemente su tutto ciò che è scoperto. In queste condizioni non vorrei attraversare, sotto le possenti ondate del mare del Nord, una di quelle dighe sul mare che hanno reso famosa la comunità olandese in tutto il mondo, per le costruzioni ardite che proteggono vaste aree depressionarie del paese che sono abbondantemente sotto il livello del mare. Nonostante il cattivo tempo in tarda mattinata siamo sul posto. La mia delusione è palpabile perché la casa è sprovvista di mulino a vento. In subordine, posso osservarne uno a distanza di centinaia di metri. In casa la famiglia è al completo. Ci sono genitori, figlie, generi, nipoti e persino qualche bambino e bambina. E poi ci sono anche io. Dopo le presentazioni la conversazione avviene esclusivamente in lingua indigena. Pertanto, non capisco nulla e se non fosse per la gentilezza del mio amico che mi traduce la conversazione sarei rimasto all’oscuro di tutto. Con un’interprete della famiglia ho detto loro che ero entusiasta della città di Amsterdam e che si trattava della prima volta che uscivo dall’Italia. Non era vero, ma speravo che facesse effetto. Tanti sorrisi e poi l’eccitazione della mia sorpresa che, per il pranzo, avrei cucinato per loro una ricetta italiana. La curiosità delle donne era alle stelle. In breve, avrei fatto degli spaghetti all’amatriciana e per l’occasione avevo portato dall’Italia una confezione da mezzo chilo di spaghetti e una rara e genuina bottiglia di salsa di pomodoro. Ma avevo fatto i conti senza l’oste. In primo luogo perché il giorno prima, nel famoso supermercato sotto casa, non avevo trovato la solita pancetta che serve in questi casi e mi ero dovuto accontentare di una specie di prosciutto olandese sul quale non avrei scommesso una sola lira italiana sul suo sapore. In secondo luogo l’olio. Non ho trovato nessuna bottiglia di olio e solo perché mi avevano assicurato che lo avrebbero portato altri della famiglia ho accettato. Ma il terzo e più grave motivo, il più subdolo di tutti, l’ho scoperto all'ultimo momento durante la cottura degli spaghetti perché l’acqua del rubinetto della casa di campagna era imbevibile e sembrava più glicerina che acqua naturale. Aveva una strana vischiosità e una colorazione che non mi hanno convinto per niente nel considerarla acqua del tipo H2O. Scoraggiato per le insormontabili difficoltà porto comunque a termine la fatica, con la fronte perlata dal sudore che l’umidità dell’aria accresceva aumentandone il fastidio. Non parliamo poi del formaggio parmigiano grattugiato che non era nemmeno conosciuto. Ma la sorpresa più grande doveva ancora avvenire, perché dopo la titanica sfida con le forze della natura contrarie alla riuscita della ricetta, scopro che una volta portato a tavola la pietanza, e aver messo nel piatto dei commensali alcune forchettate di spaghetti, sulla pasta viene aggiunta, da non so chi suggerito, della marmellata e delle fettine di cetriolini all’aneto. Giuro che se non fosse stato sia per la mia qualifica di ospite, sia per l’amicizia che mi lega ai miei preziosi padroni di casa e anche per l’educazione che ha sempre caratterizzato i miei rapporti con gli altri, avrei dichiarato guerra alla Regina Giuliana d’Olanda e a tutti i suoi sudditi che si trovavano in quel momento in quella casa di campagna. Alla fine però, non solo non protestai ma addirittura sto al loro gioco, mangiando anche io un cetriolino all'aceto che era tutto un contro programma culinario. Se lo avesse assaggiato l'Artusi sicuramente avrebbe provato disgusto per il genere umano. Diciamo la verità: nella mia folle speranza di colpire l’attenzione dei presenti si mostrò per intero la completa illusione del mio sforzo confermato dalla presenza, negli avanzi dei piatti della sola parte degli spaghetti probabilmente considerati una aberrazione dai palati dei miei illustri ospiti. Il rientro ad Amsterdam mi salvò dal protrarsi del mio pessimo umore. | ||

|

Nono giorno. Viaggio a Utrecht. Oggi vado a Utrecht. Il nome mi suona un po' astruso e incomprensibile e sa molto di tedesco. In fondo in fondo l’Olanda confina a est proprio con la Repubblica Federale Tedesca e mostra molti caratteri antropologici simili a quelli dei concittadini di Goethe. Lo dimostra il fatto che la lingua tedesca in Olanda è di casa, e la stragrande maggioranza degli olandesi la parla e la intende bene. Utrecht mi ricorda qualche evento importante in storia e letteratura. Di storia, perché, se non ricordo male, c’è stata una “pace di Utrecht” agli inizi del ‘700 a conclusione della guerra di successione spagnola. In letteratura, perché qualche anno prima di quella data fu pubblicato un pamphlet da Jonathan Swift, intitolato “Sulla condotta degli Alleati”, che contribuì a determinare in parte la stessa pace di Utrecht. Infine, ricordo anche che la bella città della Domtoren è stata per secoli la capitale religiosa dei cattolici olandesi con tutto ciò che questo ha significato nel campo politico e religioso del paese a maggioranza protestante. Dopo l’abbuffata di strumenti e oggetti museali visti a Leida mi aspetto qualcosa del genere anche a Utrecht. Così, con molta calma, nella tarda mattinata, prendo il treno per la seconda volta alla stazione di Amsterdam Centraal. Questa volta non ho premura perché con la tappa di Leida ho maturato l'esperienza necessaria ad avere sicurezza negli spostamenti fuori dalla bella capitale olandese. E poi il museo utrechtiano che devo visitare apre più tardi (e chiude prima) di quello di Leida. Il museo di Utrecht è un museo universitario e probabilmente è più snob e meno disponibile negli orari del Boerhave museum di Leida. L'Universiteitsmuseum si trova nel centro storico di Utrecht e l’obiettivo che mi propongo di conseguire è, tanto per non cambiare, la visita alla sezione scientifica del Museo dell’Università, con le stesse finalità con le quali ho visitato quello di Leida. Il viaggio tra Amsterdam e Utrecht dura poco, meno di mezz’ora. Il percorso prevede una sola fermata intermedia per poi arrivare direttamente a Utrecht Centraal. La stazione centrale di Utrecht è, in un certo senso, il nodo principale dell’intera rete ferroviaria olandese, un po’ come Bologna, che è il nodo ferroviario principale in Italia da cui si diramano le dorsali adriatica, tirrenica e la direttrice Milano-Roma. Questo è il mio secondo viaggio ferroviario nel paese dei tulipani e già mi viene in mente l’idea di fare il confronto tra le due città universitarie di Leida e Utrecht. Questo entusiasmo da piccolo presuntuoso mi rende da una parte un po' euforico e dall'altra non mi permette di mostrare quella sana modestia che sarebbe necessario possedere in questi casi, per la grossolana mancanza di conoscenze dell'ambiente olandese. Ma io mi trovo in vacanza; e quindi mi sento un po' svincolato dall'avere i tratti tipici della persona che fa cose solo razionali e meditate. E, dunque, andiamo con il parallelo tra le due città. Nonostante le apparenze possano dar adito a molte somiglianze, in realtà le due città sono molto diverse. Leida è una città vicino al mare mentre Utrecht è all’interno del paese. Leida è più a misura d’uomo, con i suoi “appena” 90 mila abitanti mentre Utrecht è una città commerciale e industriale e di abitanti ne ha più del triplo. Leida ha molti più canali di Utrecht e rassomiglia di più ad Amsterdam che non Utrecht. E poi Leida ha molti più musei, e la sua università è la più antica del paese. Utrecht no. Basta per sbilanciare il confronto e affermare che Leida mi piace di più? Forse, ma non ne sono abbastanza sicuro perché mi manca l’esperienza di vita che non può basarsi solo sulle emozioni di un giorno di visita. Nei laboratori scientifici quando si tenta di effettuare la conferma di una ipotesi scientifica si fanno sempre esperimenti, misure, diagrammi, tabelle e si effettuano calcoli matematici e raffronti scientifici. Qui di scientifico c'è solo l'improvvisazione che è conseguenza del piacevole stato d'animo che le belle città di Leida e di Utrecht mi hanno comunicato. Dunque, con molta eleganza dico solo che lascio per ora in sospeso il giudizio. Arrivo ad Utrecht in una giornata dal clima accettabile. Ad Amsterdam ha fatto freddo. La stazione è carina e ordinata. Ha un solo piano. E poi avrebbe di bisogno di essere rimessa a nuovo nelle pareti. Esco nel piazzale della stazione e mi incammino per il museo. Supero il Bartholomeibrug. "Brug" in olandese immagino che significhi ponte, imbocco la lange Smeestraat (notate la doppia «e» e la doppia «a») e il suo proseguimento chiamato korte Smeestraat. Capisco che una delle due Smeestraat è «lunga» e l'altra è «corta». Indi svolto a destra nella Midden Nederland route e proseguendo verso sud c’è l'Universiteitsmuseum. Almeno così mi sembra che sia guardando la mappa colorata della città sulla mia guida. L’edificio che ospita il museo è anonimo. Nulla a che vedere con il Rijksmuseum di Amsterdam. Entro e visito la sezione degli” Strumenti Scientifici Naturali”. Le stanze sono molto belle da vedere e le apparecchiature, per me molto interessanti, valgono da sole l'intera visita. Non c’è molta gente che gira per questa sezione se non un piccolo gruppo di tedeschi, credo, che confabulano tra di loro ma osservano poco la strumentazione e, fatto più grave, mostrano poco interesse. L'addetto alla sorveglianza mi osserva a lungo e più di una volta mi segue nelle stanze. Alla fine della visita mi chiede se sono francese. Gli dico di no. Tedesco? Rispondo di no. Svedese? Dico ancora di no. Sconsolato mi guarda senza avere il coraggio di insistere. Gli dico che sono italiano, «Italian from Milan». Rimane di stucco e mi fa capire che è molto difficile vedere degli italiani visitare questa sezione del museo con tanta attenzione come ho fatto io. Lui non sa che sono insegnante di fisica e quindi mi ha visto come un alieno tra gli uomini normali. Mi fa i suoi complimenti per il comportamento esemplare mostrato. Lo ringrazio e lo saluto con molto riguardo. Rimane basito. Come a Leida anche questa volta mi incammino verso il centro cittadino risalendo la lande Nieuwstraatte verso nord in direzione della Domtoren cioè, come viene chiamata giustamente, la "Torre della Cattedrale che non c'è più" che voglio osservare con attenzione perchè alla fine del '600 un uragano rase al suolo l'antica cattedrale lasciando la sola Torre in piedi. In fondo c’è la piazza del Duomo, con vicino la Cattedrale di S. Martino. Utrecht è bella ma Leida, più raccolta e meno grande, mi piace di più. Con questa convinzione rientro ad Amsterdam col treno. |

||

|